Voici quelques réponses à des questions qui me sont souvent posées et qui concernent la question de l’eau liquide sur une autre planète de notre système solaire (et je parle bien de planète et non de lune ou autre satellite).

Aux premiers temps de leur formation, toutes les planètes du système solaire ont possédé de l’eau, mais leur devenir a donné lieu à des scénarios très divers qui ont abouti à des situations disparates, suivant leur distance au Soleil et leur taille. C’est ainsi que l’on peut distinguer deux familles de planètes :

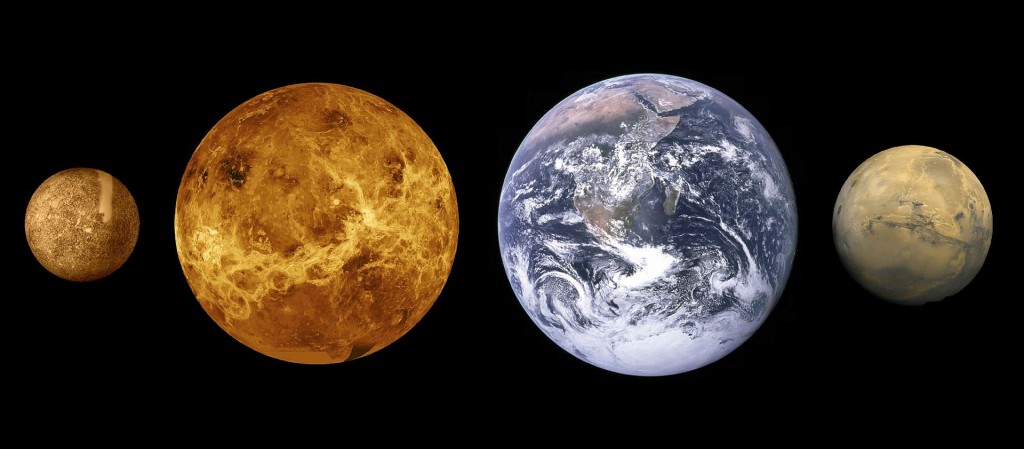

-les planètes rocheuses ou telluriques, plus proches du Soleil, que sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars (figure ci-dessous).

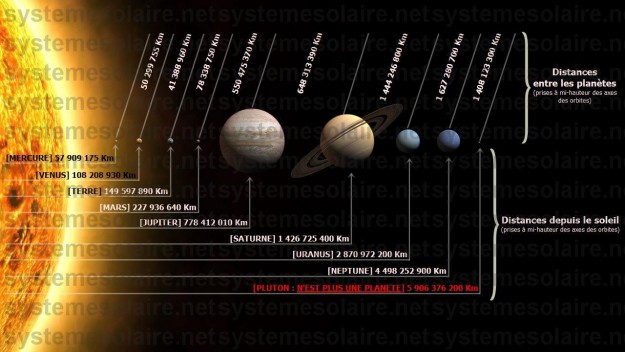

Souvenez-vous que le soleil est à 150 millions de Kms de la terre, à 46 125 000 Kms de Mercure, à 107 700 000 Kms de vénus et à 227 900 000 Kms de Mars (figure ci-dessous).

et les grandes planètes gazeuses dites Joviennes, plus éloignées du Soleil, que sont Jupiter (778 500 000 Kms du Soleil), Saturne (1 milliard et 430 millions de Kms du Soleil), Uranus (2,87 milliards de Kms du Soleil) et Neptune (4,5 milliards de Kms du Soleil). Reste Pluton, (7,35 milliards de Kms du Soleil) la planète naine la plus retirée, que l’on connaît peu. (figure ci-dessous)

Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Fortement chauffée, son eau s’est progressivement élevée sous forme de vapeur d’eau vers les plus hautes couches de son atmosphère. Là, elle a été dissociée par le rayonnement ultraviolet solaire, donnant de l’oxygène et de l’hydrogène lequel, très léger, s’est échappé dans le milieu interstellaire. C’est aujourd’hui une planète sèche, sans atmosphère, mais qui contiendrait encore une certaine proportion de glace emprisonnée en son sein : des observations radar notamment donnent à penser qu’il pourrait y avoir de la glace au fond des cratères situés au niveau de ses pôles perpétuellement à l’ombre.

Bien que très semblable à la Terre par la taille, la masse et la densité, mais plus proche du Soleil, Vénus a connu un destin très différent. Elle a probablement bénéficié, comme la Terre, d’eau liquide et son atmosphère contenait comme celle de la Terre du gaz carbonique, un gaz à effet de serre. Mais deux fois plus chauffée par le rayonnement solaire, son atmosphère contenait aussi plus de vapeur d’eau, un autre gaz à effet de serre. Cela a eu pour effet d’augmenter encore sa température superficielle et de favoriser ainsi davantage l’évaporation de son eau liquide. Cette boucle infernale ne s’est arrêtée que lorsque toute cette eau fut vaporisée. Dans le même temps, dans la haute atmosphère, comme sur Mercure, les molécules d’eau atmosphériques étaient dissociées par le rayonnement ultraviolet solaire. Aujourd’hui, la quantité de vapeur d’eau restante est faible : si elle était liquide, elle formerait une pellicule d’environ vingt centimètres d’épaisseur sur la surface de la planète.

Mars a déjà reçu la visite de plusieurs sondes qui ont tourné en orbite autour d’elle et dont l’une s’est posée sur son sol. Plus éloignée du Soleil que la Terre, elle aurait été, dans un lointain passé, partiellement recouverte par les flots ainsi qu’en témoigne son sol très raviné. Elle aurait même connu à ses débuts des conditions assez semblables à celles de la Terre au même moment. Mais, sans que les chercheurs sachent encore expliquer pourquoi, elle a perdu toute son atmosphère, a priori, les vents solaires y sont quand même pour quelque chose. Elle s’est alors refroidie. Son eau liquide a également disparu. Qu’est-elle devenue ? Une énorme calotte glaciaire est visible en son pôle Nord, mais son volume est très faible au regard de toute l’eau qui fut probablement présente aux premiers temps de la planète. Bien sûr, une fraction de cette eau s’est probablement échappée dans l’espace. Mais la communauté scientifique pense qu’une partie de toute cette eau pourrait bien être encore présente à l’état gelé dans le sol martien sous forme de pergélisol. Pour tenter de résoudre cette énigme, la sonde ” Mars express ” de l’Agence Spatiale Européenne qui a été envoyée sur Mars en 2003 emportait à son bord un robot à même de forer le sol martien sur 1,5 mètres de profondeur et d’analyser les spécimens ainsi prélevés. je n’ai pas les résultats de ces forages :).

les scientifiques ont confirmé l’existence de rivières d’eau salée appelées “recurring slope lineae” (RSL). Ces flux actifs d’eau saumâtre sont saisonniers et descendent le long de falaises, la plupart du temps orientées vers le nord-ouest (en haut à gauche). Cette eau n’est pas potable et elle regorge de sels appelés perchlorates, potentiellement toxiques pour l’homme. Ils peuvent provoquer des troubles thyroïdiens, irriter la peau et abîmer le système digestif, le tissu mammaire et le placenta. Si ces maux ne sont pas des plus réjouissants sur Terre, imaginez le problème sur Mars, où l’assistance médicale n’est pas très développée…

Prenons les choses sous un autre angle. Cette eau est plus salée que celle du lac Don Juan, dans l’Antarctique, soit l’eau la plus salée sur Terre. “Aucune forme de vie ne peut se développer dans les saumures du lac Don Juan”, explique Chris McKay, planétologue à la NASA (McKay ne fait pas partie de l’équipe qui a découvert la présence d’eau sur Mars).

Dans ce cas, comment fera-t-on pour se désaltérer quand nous nous établirons sur la planète rouge? Importer de l’eau depuis la Terre reste onéreux et inenvisageable sur le long terme. Tenter d’appliquer les mesures de survie prises par l’astronaute du film Seul sur Mars, à savoir, brûler de l’oxygène et de l’hydrogène pour produire de l’eau, s’avèrerait extrêmement dangereux.

Au-delà de Mars, les planètes volumineuses que sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont moins bien connues : elles contiennent en profondeur de la vapeur d’eau et des nuages de glace d’eau, récemment identifiés sur Jupiter par la sonde Galileo. Il est également probable que leurs noyaux renferment de la glace. Dans les plus hautes couches de leur atmosphère, une faible quantité de vapeur d’eau a été récemment détectée par le satellite ISO. Cette vapeur d’eau proviendrait de cristaux de glace interplanétaires qui, en pénétrant dans leur atmosphère, se seraient vaporisés. Quant aux anneaux de satellites de ces planètes géantes, ils contiennent beaucoup de glace d’eau. Un des satellites de Jupiter, Europe, est même soupçonné de renfermer, sous sa croûte de glace superficielle, de grandes quantités d’eau liquide.

Enfin, dire avoir retrouver de l’eau sous forme véritablement liquide et en surface sur une autre planète hors de notre système solaire me parait être plutôt douteux. En tout état de cause, je n’en trouve trace nulle part dans la littérature.

On a même trouvé des molécules d’eau… Sur le Soleil, et plus précisément au sein des taches solaires et dans la zone la plus froide du Soleil, à 4 000°C. Encore une découverte surprenante non ?

Enfin, il semblerait que nous ayons beaucoup à apprendre des différentes lunes gravitant autour des planètes du système solaire.

Un article à paraître vous fera un point sur nos connaissances des petites sœurs de notre Lune.

Depuis l’enfance, j’ai toujours été attiré par les mystères du cosmos. Pourquoi la nuit est-elle noire, qu’est ce qui brille dans le ciel, comment fonctionne le soleil etc. Je suis presque né avec les premiers pas sur la lune que j’ai regardés devant mon poste de télévision aux côtés de ma mère, j’avais 8 ans, c’était le 21 juillet 1969 ! Toutefois, dans les années 60 la science cosmologique n’en était qu’à ses balbutiements (elle a vu le jour véritablement dans les années 30).

J’avais en permanence près de mon lit un magnifique atlas sur l’Univers offert par mes parents et je passais des heures le soir avant de m’endormir à voyager dans les étoiles en tournant les pages de papier glacé. Habitant paris, l’achat d’une lunette astronomique me fut fortement déconseillé à cause des conditions atmosphériques et par conséquent je dû me rabattre sur les livres. J’ai ainsi dévoré des centaines d’ouvrages, arpenté des centaines de fois le palais de la découverte de Paris m’aidant à me forger mon opinion sur l’histoire de l’Univers. J’aurai le même âge aujourd’hui, avec les possibilités offertes par l’accès aux informations via l’internet, je pense que mon orientation scolaire puis universitaire m’aurait plutôt fait choisir cette voie. Mais je ne regrette rien, je suis et resterai un amateur en me souvenant que dans le mot « amateur » on trouve le mot « amour »… Et c’est ce que je ressens lorsque je lève mes yeux au ciel.

Au fil des années, en me documentant toujours davantage, j’ai enfin décidé un jour de m’asseoir devant mon ordinateur dans le but de regrouper l’ensemble des informations que j’ai pu glaner tant dans les livres que grâce aux nombreuses émissions télévisées françaises et anglo-saxonnes accessibles via le net. Ainsi, après avoir brassé des kilos de papier et de documents divers, je vais pouvoir partager modestement ces quelques connaissances et dans la mesure du possible tenter de les vulgariser le mieux possible.

C’est pourquoi j’ai pensé vous emmener faire un voyage, ensemble, au travers du cosmos, en frôlant les étoiles, les planètes et leurs satellites. Nous allons prendre quelques minutes et nous installer afin de faire une odyssée dans l’espace et dans le temps, jusqu’à l’instant primordial, le temps zéro. Un voyage merveilleux aux côtés d’un amoureux des étoiles.

Pour réaliser une telle épopée, il faut de l’imagination bien sûr. Mais je n’en manque pas et je pense que vous non plus chers lecteurs. Il faut toutefois se donner des limites et apprendre à suivre un chemin en dehors des sentiers terrestres, qui repose sur des lois physiques aux frontières de celles que nous connaissons. Pour ce périple, pas besoin de maîtriser parfaitement les mathématiques ou la physique, ce n’est pas le propos de ce livret.

J’ai tenté de simplifier au maximum les données scientifiques afin que vous puissiez les comprendre le plus simplement possible. J’ai agrémenté autant que faire se peut le texte par des schémas simples, des photos récentes et de qualité (à ce sujet, certaines photos en HD qui apparaissent tronquées dans l’article peuvent être vues dans leur intégralité en cliquant simplement dessus). J’ai voulu joindre une photo de tous les scientifiques que je site dans ce livret, en partie pour leur rendre hommage, mais également afin que vous puissiez mettre un visage sur un nom. Enfin, j’ai contacté nombre d’astrophysiciens, cosmologistes, mathématiciens français et américains qui ont accepté de répondre amicalement à mes questions.

Ces articles feront l’objet de mises à jour fréquentes, au gré de l’actualité et des découvertes. Ce blog reste pour moi la concrétisation d’une passion discrète que j’ai pour le cosmos et qui s’est traduite un jour par le désir de partager avec vous ces connaissances. Peut-être qu’à la fin de la lecture vous regarderez le ciel avec un autre œil, votre cerveau bouillonnant de questions diverses sur l’histoire de l’Univers.

Si tel est le cas, j’aurai réussi mon pari.

ha oui, j’ai également la chance d’être inscrit à un diplôme universitaire sur 2 ans qui s’appelle : “Explorer et comprendre l’Univers” en relation avec l’observatoire de Paris. Mes informations sont donc sûres !

Vous êtes bien installé ? Alors embarquons !

Le support sur lequel nous allons nous déplacer sera le cône « Espace-temps » ou « cône de lumière » (Figure 1) élaboré par Albert Einstein et Hermann Minkowski (Mathématicien allemand mais également professeur de Einstein) (Figure 2).

Figure 1 – Cône espace-temps

Figure 2 – Albert Einstein et Hermann Minkowski

En 1907, Minkowski se rend compte que le travail de Hendrik Lorentz et Einstein pourrait être mieux compris dans un espace plat, déjà introduit par Henri Poincaré en 1905 (Figure 3) et doté d’une pseudo-métrique.

Figure 3 Henri Poincaré

Il étudie donc l’espace et le temps, que l’on avait l’habitude de dissocier, pour finalement les réunir en un « continuum espace-temps » à 4 dimensions. Ce continuum espace-temps, maintenant appelé espace de Minkowski (Figure ci-dessous) est la base de tous les travaux sur la théorie de la relativité.

Ces idées ont été utilisées par Einstein pour développer la théorie de la relativité générale qu’il a proposé en 1905.

Espace de Minkowski

En géométrie et en relativité restreinte, l’espace de Minkowski est un espace mathématique, et plus précisément un espace « affine pseudo-euclidien à quatre dimensions », modélisant l’espace-temps de la relativité restreinte : les propriétés physiques présentes dans cette théorie correspondent à des propriétés géométriques de cet espace, la réciproque n’étant pas vraie car le réalisme physique n’est pas entièrement décrit par cette géométrisation.

La physique classique est également géométrisée, et ce depuis Isaac Newton (Figure ci-dessous).

Isaac Newton

L’intérêt de cette géométrisation de la relativité restreinte est dans le fait que le temps lui-même y est représenté comme indissociablement lié à l’espace matériel, que les propriétés abstraites de la relativité restreinte y trouvent une représentation proche de la géométrie euclidienne, et que cela a aidé à la formulation de la relativité générale.

L’Univers à sa naissance peut être considéré comme une sphère.

Et la croissance d’une sphère amène à imaginer un cône (Figure 4) C’est notre cône espace-temps.

Figure 4 – Croissance d’une sphère

L’origine de la matière, de l’espace et du temps serait issue d’une gigantesque explosion d’énergie, le plus grand cataclysme connu par notre Univers.

Préparons-nous à des découvertes inouïes, surprenantes et merveilleuses et entamons notre périple au cœur de la création du monde.

Dans un premier temps il m’apparaît utile de nous situer au sein de notre galaxie et de survoler les quelques caractéristiques des planètes qui constituent notre système solaire. Il m’a été difficile de faire le tri des données offertes tant l’astronomie est riche. Je me suis donc contenté de quelques informations exhaustives qui m’ont parues intéressantes à connaitre.

Je n’ai volontairement rien écrit sur notre étoile le soleil pas plus que sur notre bonne vieille Terre. Il m’a en effet été impossible d’être succinct sur ces sujets et un article sur le soleil verra le jour bientôt.

Dans le film Outland (1981), des ouvriers explosent après avoir ouvert leur scaphandre dans l’espace. Dans Mission to Mars (1999), un astronaute relève sa visière et gèle en quelques dizaines de secondes (figure ci-dessous).

Nombre d’autres œuvres illustrent ce que nous savons tous : l’espace est un milieu plutôt hostile.

De fait, le sort de l’insouciant promeneur spatial qui sortirait en tenue d’été ne serait pas très enviable. L’absence d’air est le premier problème pour un humain subitement exposé au vide. En effet, le cerveau se retrouve vite à court d’oxygène, qui s’échappe du sang en raison de la faible pression ambiante. Cela entraîne une perte de conscience en une quinzaine de secondes et, peu après, la mort.

Par ailleurs, la pression régnant à l’intérieur du corps, égale à celle de l’atmosphère avant la sortie dans le vide spatial, devient très supérieure à celle du milieu extérieur, quasi nulle. D’où l’idée que le naturiste de l’espace exploserait aussitôt.

En réalité, les tissus, notamment la peau, sont assez résistants pour s’accommoder d’une telle surpression. Le corps n’explose donc pas, mais il gonfle bel et bien. C’est ce qu’a constaté le pilote américain Joe Kittinger, qui a atteint l’altitude record de 30 480 mètres lors d’un vol en ballon en 1960. Durant l’ascension, le gant droit de sa combinaison s’est percé. Sa main a doublé de volume, en raison de la faible pression externe. Elle est revenue à la normale quelques heures après l’atterrissage.

À l’intérieur du corps, c’est une autre histoire. Les vaisseaux sanguins les plus fins peuvent éclater. La dilatation de l’air interne met certains organes à rude épreuve : elle endommage gravement les alvéoles pulmonaires (de petits « sacs » où se déroulent les échanges gazeux avec le sang) et menace les tympans. Le diaphragme risque d’être poussé vers le haut par l’expansion des gaz piégés dans l’estomac. Une carie ou un plombage mal réalisés peuvent aussi contenir de petites poches d’air, dont la dilatation causerait de vives douleurs, voire l’éclatement de la dent.

Outre la dilatation de ses gaz, l’ébullition de ses liquides menace le spationaute déshabillé. La température d’ébullition dépend en effet de la pression. Au sommet du mont Blanc, où la pression est deux fois moindre qu’au niveau de la mer, l’eau bout à seulement 85 °C. Placé dans le vide, un liquide bout quelle que soit sa température. C’est ce qu’illustre la mésaventure vécue en 1965 par le porteur d’une combinaison pressurisée, testée dans une chambre à vide du centre spatial Johnson de la Nasa, au Texas. La combinaison s’est accidentellement percée et son porteur a perdu conscience en 14 secondes. Une fois la pression de la chambre revenue à la normale, il a fini par retrouver ses esprits sans dommage. Au débriefing, il a rapporté que son dernier souvenir conscient était l’ébullition de sa salive !

Heureusement, le cas du sang est différent : pompé par le cœur, il est toujours en surpression par rapport à l’extérieur. Tant que le cœur bat, le précieux liquide n’entre pas en ébullition à l’intérieur du corps humain.

À l’inverse, l’intrépide aventurier qui bondirait du vaisseau spatial sans combinaison se transformerait-il instantanément en Mr Freeze ? Exposé au vide, il perdrait de l’énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Il éprouverait une sensation de froid, amplifiée par l’évaporation de la sueur à la surface de sa peau : le changement d’état de l’eau consomme de l’énergie, au détriment du corps. L’infortuné finirait par geler, mais certainement pas en moins d’une minute comme dans Mission to Mars ! Dans un air hivernal glacé, où le vent et l’humidité renforcent les pertes thermiques, la congélation d’un corps humain prend des heures. Dans le vide, où seul le rayonnement agit, il faut encore plus longtemps.

Si les humains meurent vite dans l’espace, d’autres animaux sont capables d’y survivre. Ainsi, des tardigrades (figure ci-dessous), de minuscules animaux proches des arthropodes, sont rentrés sains et saufs après une exposition prolongée au vide orbital.

On comprend encore mal leur résistance et nous avons beaucoup à en apprendre sur l’adaptation au vide.

Peut-être seront-ils, avant les humains, les premiers voyageurs interstellaires ?

Dans la nuit du 27 au 28 septembre prochain (entre 22h11 et 1h22) notre satellite va se déguiser en Mars.

La Lune est très joueuse !

En raison de ses mouvements autour de la Terre, elle provoque régulièrement des éclipses: on parle d’éclipse solaire quand la Lune s’intercale entre la Terre et le Soleil, et d’éclipse lunaire quand c’est la Terre qui se trouve dans l’axe Soleil-Lune. On la dit partielle quand une partie de la Lune seulement entre dans l’ombre, totale quand 100% du globe lunaire est plongé dans le cône d’ombre de la Terre.

C’est le cas de l’éclipse du 28/09.

Très tôt dans la matinée, l’unique satellite naturel de la Terre va virer au rouge, à la faveur d’une éclipse totale.

Dans la phase principale de l’éclipse, la Lune se teintera de rouge.

Rouge, en raison du phénomène de «réfraction de la lumière dans l’atmosphère». Celle-ci absorbe en effet la plus grande partie des rayons du Soleil, en particulier les longueurs d’ondes bleues (d’où la couleur du ciel).

Seules les longueurs d’ondes les plus rouges des rayons solaires passent à travers la barrière de notre atmosphère.

Au lieu de continuer son chemin tout droit, cette lumière rouge va être déviée vers l’intérieur du cône d’ombre, c’est-à-dire en direction de la Lune, qui la reflétera.

C’est pour cette raison que l’éclipse lunaire est aussi appelée «lune rouge» ou «lune de sang».

Il existe également un phénomène dit de « Super-Lune ». Il se produit, car l’orbite de notre satellite est elliptique plutôt que circulaire.

Si la distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de 384 467 km, cette dernière peut s’éloigner jusqu’à 405 696 km, son apogée, et se rapprocher jusqu’à 363 104 km, son périgée. C’est lorsqu’elle s’approche ou atteint son périgée que nous parlons de « super-lune », ou « périgée-syzygie ».

Durant ce phénomène, notre satellite apparaît en moyenne 14% plus grand qu’à la normale.

Cette Super Lune est la cinquième de l’année 2015, la dernière ayant lieu le 27 octobre prochain. Comme 4 à 6 fois par an environ, la Lune peut apparaître alors “jusqu’à 14% plus grosse et 30% plus brillante que d’ordinaire”

Contrairement à une éclipse solaire totale, au cours de laquelle le Soleil est caché par la Lune, une éclipse lunaire totale n’entraîne pas la disparition de la Lune aux yeux des Terriens. Pourtant “aucune lumière directe n’est projetée sur le satellite, mais l’atmosphère de la Terre joue le rôle d’une grosse loupe.

“Si l’atmosphère est pure et claire, on peut s’attendre à un rouge cuivré. Si non, il pourra être pâle ou terne, en raison de particules liées à la pollution ou des éruptions”. C’est là l’une des seules observations attendues par les scientifiques car “on apprend bien moins des éclipses lunaires que des solaires”.

CONCLUSIONS ET ANNEXES

J’espère de tout cœur, par le biais de ce voyage dans le passé et également dans l’avenir lointain de notre Univers, vous avoir fait rêver, mais aussi réfléchir au grand mystère du monde qui nous entoure.

J’aimerais que vous reteniez trois choses de ce modeste exposé.

Bon nombre de satellites d’observation envoyés depuis bien des années vont sans doute, dans un futur proche, apporter leurs lots de données et de renseignements qui pourront ensuite étayer les hypothèses des chercheurs et faire avancer la cosmologie. Des chercheurs de tous les pays mettent leurs connaissances au service de l’humanité pour découvrir les secrets de l’univers.

Je vous remercie toutes et tous de m’avoir accordé votre temps.

Merci également à tous les experts qui ont accepté de me renseigner et ont contribué à éclairer le débat.

Ma quête n’est pas finie. D’autres informations nouvelles viendront enrichir ces lignes soyons-en persuadés.

De plus, un prochain livret va voir le jour dans lequel, ici encore, j’exposerai les connaissances actuelles sur la notion d’espace-temps, de « trous noirs », de matière noire et d’énergie sombre. Autant de nouvelles théories qui semblent pouvoir expliquer le fonctionnement du cosmos.

La théorie de l’unification générale, si chère à Einstein, et qui relierait les lois physiques gérant l’infiniment grand à celles régissant l’infiniment petit, est en phase d’être découverte.

Ouvrons grand nos yeux et nos oreilles pour continuer ce voyage dans le fantastique.

Figure xx – Trait d’humour !

13,7 milliards d’années en moins de 3 mn : un résumé de l’Univers

ANNEXE 1

Prochains écrits :

ANNEXE 3

Références et sources :

ANNEXE 4

Bibliographie :