Les énergies dégagées dans les réactions chimiques s’expliquent par des variations d’énergies que les physiciens appellent internes. L’énergie interne d’une molécule, d’un atome, d’un noyau est définie comme l’énergie totale de cet objet quand il est au repos.

Un exemple est donné par la combustion du carbone : C + O² => CO². Les calories dégagées par les bûches qui brûlent dans une cheminée proviennent d’une diminution des énergies internes entre l’état initial de carbone et oxygène et l’état final composé de gaz carbonique. Au niveau des réactions élémentaires, ces énergies libérées sont de quelques électronvolts.

Les énergies en jeu lors des désintégrations radioactives des noyaux, les réactions nucléaires se comptent en milliers, voire millions d’électronvolts. Par exemple l’énergie qu’il faudrait fournir pour séparer les 4 constituants – deux protons et deux neutrons – d’un noyau d’hélium s’élève à 28 millions d’électronvolts. La fission d’un noyau d’uranium libère plus de 200 millions d’électronvolts.

C’est Albert Einstein qui a relié cette « énergie interne » dont on ne comprenait pas l’origine à la masse d’une partcule. L’énergie interne est l’énergie E qui intervient dans la formule E = M c²

Cette énergie (parfois appelée énergie de masse) est égale à la masse m multipliée par le carré de la vitesse de la lumière dans le vide c. La vitesse de la lumière, qui vaut 300 millions de mètres par seconde, est l’une des grandeurs les plus impressionnantes de la nature. Le facteur multiplicatif qui fait passer de la masse à l’énergie est donc énorme : il suffit de minimes variations de masses pour générer les « modestes » chaleurs dégagées dans nos cheminées, nos moteurs de voitures ou même nos usines.

Dans l’exemple de la combustion si l’on pesait le carbone et l’oxygène avant la combustion et le CO² produit, on s’apercevrait que le carbone et l’oxygène pèsent à peine plus lourd que le gaz carbonique. Mais, multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, la différence de masse produit cette chaleur bienfaisante qui nous réchauffe.

Ramené à 1000 tonnes de charbon, le défaut de masse des produits de combustion n’est que de 0,53 gramme. Ces différences de masses sont imperceptibles pour les plus précises de nos balances. C’est la raison pour laquelle la physique et la chimie classiques postulent que la masse se conserve : rien ne se perd, rien ne se crée.

Dans les désintégrations radioactives et les phénomènes nucléaires, les énergies libérées sont nous l’avons dit des centaines de milliers ou des millions de fois plus importantes. Les variations de masses deviennent perceptibles. Par exemple, la différence de masse entre une particule alpha et les protons et neutrons qui la constituent est proche de 1 %. Un noyau d’uranium-235 qui subit une fission perd environ un millième de sa masse.

Ces différences de masse libèrent des énergies importantes, pas seulement dans les réacteurs mais aussi dans les étoiles.

La fameuse formule E = M c² n’est qu’un aspect de la théorie de la relativité d’Einstein . La vitesse des particules est limitée. Elle ne peut dépasser la vitesse de la lumière. La formule classique de l’énergie cinétique (1/2 mv²) ne rend pas compte de cette limite. La théorie d’Einstein propose une formule valable à toutes les vitesses y compris pour des corpuscules de masses nulles et qui vont à la vitesse de la lumière comme les photons et les neutrinos .

La radioactivité bêta (β) fut observée sous la forme d’un rayonnement qui était dévié par des champs électriques ou des aimants en sens contraire du rayonnement alpha. Elle est donc portée par des charges électriques négatives. Le physicien anglais J.J. Thomson venait de découvrir en 1897 que l’électricité était transportée par des corpuscules de charge électrique négative, les électrons. Rapidement, le rayonnement bêta fut lui aussi identifié aux électrons.

Il fallut attendre la découverte en 1932 de l’électron positif appelé positon, puis celle de la radioactivité artificielle en 1934, pour mettre en évidence un rayonnement semblable, mais véhiculé par des électrons positifs. On distingue les deux variantes de radioactivité bêta sous les noms de radioactivité bêta-moins et bêta-plus.

La radioactivité bêta est rendue possible par la présence dans le noyau de forces capables de transformer un nucléon d’une espèce dans l’autre (un neutron en proton ou un proton en neutron) : ce sont les forces appelées faibles. Cette transformation ne change pas le nombre de nucléons. Pour compenser le changement de charge un électron ou un positon sont expulsés du noyau. L’émission de l’électron est accompagnée d’une sorte de positon neutre appelé antineutrino, alors que celle du positon l’est d’un électron neutre (un neutrino).

La transformation libère de l’énergie. Son alternative, l’expulsion d’un neutron ou d’un proton n’est énergétiquement possible que pour les noyaux très éloignés de la stabilité.

La radioactivité bêta-moins est l’émission d’un électron et d’un antineutrino accompagnant la transformation d’un neutron en proton. La radioactivité bêta-plus, son contraire, est la transformation d’un proton en neutron avec émission d’un positon et d’un neutrino. Les neutrinos ou antineutrinos sont des particules pratiquement indécelables.

L’excès de neutrons étant beaucoup plus fréquent parmi les noyaux radioactifs naturels que l’excès de protons qui est rare, la radioactivité bêta-moins est de loin la plus observée. On doit à Irène et Frédéric Joliot-Curie d’avoir découvert en 1934 la radioactivité artificielle et synthétisé les premiers radioéléments bêta-plus. On produit aujourd’hui des émetteurs bêta-plus au moyen de petits accélérateurs comme les cyclotrons, pour des applications médicales, comme le fluor-18 qui est utilisé en Tomographie à émission de positons (PET scan) pour le dépistage des cancers

Les périodes radioactives sont généralement beaucoup plus courtes que celles observées avec la radioactivité alpha, et peuvent être même parfois très courtes. Les énergies disponibles lors des désintégrations sont très variables, toujours très inférieures à celle des désintégrations alpha.

Quelques émetteurs bêta-moins existent à l’état naturel, le tritium et le carbone-14 produits dans l’atmosphère par le rayonnement cosmique ou encore le potassium-40 un isotope du potassium à vie très longue dont 4000 noyaux se désintègrent par seconde dans le corps humain. D’autres comme le bismuth-210 sont des descendants de l’uranium. Dans les réacteurs, les produits de la fission nucléaire sont aussi des émetteurs bêta, car ils héritent de l’excédent en neutrons du noyau d’uranium ou de plutonium. Les plus connus sont l’iode-131 et le césium-137.

L’énergie libérée lors d’une désintégration bêta se partage entre trois participants : le noyau qui recule, l’électron et l’antineutrino. Le noyau, dont la masse est très lourde par rapport aux deux autres participants, n’emporte pratiquement pas d’énergie. L’électron emporte en moyenne un peu moins de la moitié de l’énergie disponible.

Dans le cas rare d’une désintégration bêta plus, c’est le positon qui joue le rôle de l’électron, un neutrino celui de l’antineutrino, mais le scénario et le partage sont similaires.

La répartition en énergie des électrons – appelée spectre bêta – présente une forme caractéristique. Dans le partage de l’énergie, la part emportée par le noyau émetteur est négligeable de telle sorte que dans la pratique le partage est entre l’électron bêta et l’antineutrino. L’énergie de l’électron est maximale quand il emporte toute l’énergie de la désintégration. Elle devient nulle, quand c’est l’antineutrino.

La forme du spectre bêta est très asymétrique. L’antineutrino dont la masse est quasi nulle voyage à la vitesse de la lumière. Il emporte davantage d’énergie en moyenne que l’électron qui est lourd en comparaison malgré son extrême légèreté. En conséquence peu d’électrons bêta approchent l’énergie maximale permise, alors que la majorité sont peu énergiques.

La forme du spectre est bénéfique pour la radioprotection, car la prédominance des bêta les moins énergiques les rend plus faciles à arrêter.

En radioprotection, on s’intéressera davantage à l’énergie moyenne des électrons bêta qu’à leur énergie maximale. Cette énergie moyenne varie dans de grandes proportions, allant de 5,69 keV pour le tritium à 695 keV pour un puissant émetteur bêta comme le phosphore-32. Les énergies bêta sont toujours aussi très inférieures aussi à celles des désintégrations alpha qui sont supérieures à 4000 keV (4 MeV).

La désintégration bêta est souvent accompagnée de l’émission de rayons gamma de désexcitation. Cette émission diminue d’autant l’énergie à partager entre l’électron et l’antineutrino. Par exemple l’énergie disponible dans la désintégration bêta du césium-137 est de 1176 keV, mais dans 95 % des cas la désintégration est accompagnée d’un gamma caractéristique de 662 keV auquel cas l’énergie disponible n’est plus que de 514 keV. Le spectre bêta observé est donc la somme à raison de 5% et 95 % des spectres correspondant à ces deux modes

Du fait du phénomène de conversion interne, les gamma peuvent également transmettre leur énergie à des électrons du cortège de l’atome, qui ne sont pas à proprement parler des électrons bêta.

L’électron est un corpuscule qui joue un rôle fondamental dans toutes les branches de la Science et dans notre vie quotidienne. Sa découverte en 1897, par le Physicien anglais Joseph John Thomson marque un tournant dans notre compréhension de la nature. Elle précèdera de peu celle de la radioactivité.

Thomson essayait de comprendre la nature des rayons cathodiques, des rayons qui étaient émis par la cathode des “tubes à rayons cathodiques”, les ancêtres de nos télévisions avant l’arrivée des écrans plats.

De ces observations, Thomson déduisit la nature corpusculaire des rayons cathodiques. Il mesura le rapport de la masse et la charge de ces corpuscules et en déduisit qu’ils étaient au moins 1000 fois plus légers que l’ion d’hydrogène (le proton), l’objet le plus léger alors connu.

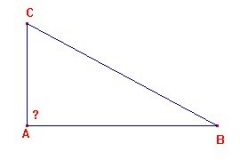

Dans le tube à rayons cathodiques de Thomson, le vide a été fait. La cathode (C )est à un potentiel négatif de quelques centaines de volts, l’anode étant reliée à la terre. Les rayons se dirigent vers l’anode et traversent deux fentes S pour frapper en ligne droite l’extrémité du tube au point O. En appliquant un champ électrique entre les deux plaques P1 et P2 les rayons cathodiques étaient déviés vers le haut selon le chemin indiqué en rouge. Un champ magnétique appliqué avec une bobine, déviait également les rayons cathodiques. De ces observations, Thomson déduisit la nature corpusculaire des rayons cathodiques.

L’électron est encore plus léger que ne l’avait mesuré Thomson : sa masse n’est que le mille huit cent trente septième de celle d’un proton. Le cortège atomique des électrons pèse encore moins lourd par rapport au noyau de l’atome qui est alourdi de neutrons. Les physiciens nucléaires préfèrent utiliser, plutôt les masses qui sont infinitésimales mesurées en grammes, les énergies de masse. L’énergie de masse mc² de l’électron (sa masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré) vaut 511 keV.

La charge électrique de l’électron est la plus petite charge électrique connue. Par définition elle est négative. Sa valeur est notée e. Toutes les charges électriques, hormis celles des quarks, sont des multiples de cette charge e considérée comme élémentaire.

L’électron est un constituant élémentaire de la matière comme les quarks appelés up et down, les constituants des protons et neutrons. Il appartient avec ces derniers et le “neutrino électron” à la première génération des constituants fondamentaux de la matière. Il est le seul à pouvoir être observé facilement, les quarks étant confinés dans les noyaux et les neutrinos quasi impossibles à détecter.

L’électron, comme les quarks et le neutrino constituent les plus petites toupies que l’on puisse imaginer. Ils possèdent deux états de rotation possibles ou spin, l’intensité de cette rotation étant unique et la plus petite que l’on connaisse. Le grand physicien italien Enrico Fermi a formulé le premier la théorie de ces corpuscules à deux états de rotation comme l’électron, mais aussi les quarks, les protons et neutrons. Ils sont appelés fermions en son honneur.

Les fermions sont soumis à une règle appelée le principe d’exclusion de Pauli. Le principe de Pauli dit que deux électrons ne peuvent être dans un même état (appelé quantique). Il joue un très grand rôle dans l’atome. Sans lui, le cortège des électrons, attirés par sa charge électrique, s’écraseraient sur le noyau.

Selon le principe de Pauli, deux électrons seulement peuvent partager l’espace le plus proche du noyau, l’un tournant dans un sens, l’autre dans le sens opposé, car ils sont distingués par leur sens de rotation. Un troisième électron, ne pourra partager cet espace, car les deux états de spin sont pris. Il devra choisir un territoire plus éloigné. Ce territoire plus éloigné – que les atomistes appellent couche L – peut accueillir jusqu’à 8 électrons. Ainsi se contruisent, couche après couche, les atomes entourés du cortège électronique volumineux que nous connaissons.

Les électrons ne se contentent pas de transporter l’électricité. Ils sont présents partout, en physique, en chimie, en biologie. C’est en partageant les électrons périphériques de leurs cortèges que les atomes s’assemblent en molécules. Toute la chimie ou presque est affaire d’électrons.

En radioactivité, l’électron intervient dans trois phénomènes, dont le principal est le premier :

– L’émission d’un électron du noyau, radioactivité bêta ;

– La capture d’un électron atomique par le noyau : la capture électronique ;

– L’éjection d’un électron du cortège atomique par un gamma issu du noyau : la conversion interne.

Le positron ou positon a été découvert en 1933 par le physicien américain Carl Anderson. Anderson étudiait les particules présentes dans le rayonnement cosmique avec l’aide d‘une chambre de Wilson ou chambre à brouillard. Quand une particule porteuse d’une charge électrique traversait la chambre, la vapeur se condensait en de fines gouttelettes le long de sa trajectoire. La trajectoire était ainsi visualisée. La présence du champ magnétique d’une bobine qui courbait les trajectoires permettait de déterminer le signe, positif ou négatif, de la charge électrique.

C.D. Anderson, Physical Review 43, 491 (1933).

C.D. Anderson, Physical Review 43, 491 (1933).Dans l’atome, la Nature a attribué un rôle on ne peut plus différent aux protons et électrons porteurs pourtant de la même charge électrique élémentaire +e ou -e. Le proton “positif” est confiné dans le noyau; L’électron “négatif” fait partie du cortège électronique qui circule autour du noyau. Il est 1837 fois plus légers. Pourquoi n’existerait-il pas dans la Nature des protons qui seraient négatifs et des électrons qui seraient positifs.

La découverte d’un électron positif par Anderson a constitué le premier indice de l’existence de ces particules aux propriétés symétriques ou inverses de celles de notre monde ordinaire. Elles font partie de ce que l’on appelle aujourd’hui l’antimatière.

Pour démontrer l’existence de l’antiproton, il fallut attendre le développement des grands accélérateurs de particules. En 1955, l’équipe d’Emilio Segré et d’Owen Chamberlain utilisant à cette fin, le nouvel accélérateur de Berkeley (Californie), le bévatron, prouva l’existence de l’antiproton, puis peu après celle de l’inverse du neutron, l’antineutron.

Le positon n’existe pas dans notre environnement. Si l’on se souvient de la relation d’Einstein E = M c² qui relie la masse à l’énergie, on peut produire un positon avec de l’énergie. Il faut au moins apporter son énergie de masse qui vaut 511 keV. Il faut aussi pour respecter l’équilibre entre matière et antimatière créer une particule de matière, soit un électron, soit un neutrino. Il faut enfin compenser la charge électrique positive apparue.

Un mode rare de désintégrations radioactives – appelées bêta-plus – produit des positons. Le positon est associé à un neutrino-électron que l’on ne voit pas. L’énergie est prélevée sur l’énergie libérée par la désintégration.

Un second processus est la production simultanée d’un électron et d’un positon lors de l’interaction d’un gamma d’énergie suffisante avec un noyau, la production de paires. Comme un électron est aussi produit, il faut ajouter 511 kev aux 511 kev nécessaires pour créer le positon. Le gamma doit avoir une énergie supérieure à 1022 keV. La production de paires joue un rôle marginal dans notre environnement. Lors des désintégrations radioactives, peu de gamma possèdent de telles énergies.

IN2P3

IN2P3La matière de notre monde comporte des milliards de milliards de milliards d’électrons. S’il ne circule pas dans le vide, le positon rencontre très vite un de ces électrons. Antiparticules l’un de l’autre, le positon et l’électron se détruisent mutuellement, s’annihilent. Deux gamma d’annihilations d’énergie égale sont émis dos à dos. Chacun emporte les 511 keV d’énergie de masse des deux corpuscules qui est ainsi restituée. Cette réaction d’annihilation très caractéristique est utilisée en médecine nucléaire pour le dépistage des cancers.

Circulant au milieu de ces ennemis que constituent pour lui les électrons, les positons sont quasiment absents de notre environnement. Il en va de même des antiprotons. Comment expliquer cette absence de l’antimatière autour de nous, alors qu’à l’échelle élémentaire chaque fois qu’un corpuscule est créé ou détruit, un anticorpuscule l’est aussi. Où est passé l’antimatière ? C’est un des grandes questions auxquelles doit répondre la physique des particules.

Des expériences ont mises en évidence que la symétrie entre particules et antiparticules n’était pas parfaite dans le cas des forces faibles qui sont à l’origine en particulier de la radioactivité bêta.

Cette asymétrie qui est minime peut-elle expliquer l’absence apparente de l’antimatière autour de nous ?

La conquête de l’espace nous a habitué aux mouvements d’un satellite autour de la Terre. A l’aide de fusée d’appoints, les techniciens peuvent faire varier à volonté son énergie et sa trajectoire d’un satellite et l’amener ainsi à suivre n’importe quelle autre orbite

L’électron qui tourne autour d’un noyau ne jouit pas de cette liberté. La nature lui impose un choix limité d’énergies, de la même façon que l’industrie impose aux mécaniciens une série de tailles de boulons : l’électron ne peut pas avoir n’importe quelle énergie. L’émission ou l’absorption de photons jouent le rôle des fusées d’appoint, en faisant sauter l’électron d’une « trajectoire » à une autre. Mais cette dernière ne peut qu’appartenir à une suite de trajectoires prédéfinies.

L’échelle microscopique est régie par la mécanique quantique. Il est préférable de parler de l’état d’un électron plutôt que de sa « trajectoire » : cet état est caractérisé par son énergie et la manière dont il occupe l’espace. Autour d’un noyau, le nombre d’états que peut occuper un électron est limité. On regroupe les différents états de même énergie sous le nom de « couches ». Les électrons d’un atome appartiennent à diverses couches caractérisées par une énergie. Ces couches sont appelés K, L, M, N… par les atomistes.

La couche K qui correspond à l’attraction la plus forte par le noyau est la première à se remplir. Deux électrons au maximum peuvent occuper cette couche. Un troisième électron n’y trouverait pas de place. Il doit se placer sur la couche suivante, la couche L, où il sera moins lié au noyau que les électrons de la couche K.

Les énergies de liaison des électrons sur les couches suivantes sont de plus en plus faibles. Quand une place devient disponible sur une couche, un électron situé sur une couche plus externe comble ce vide en sautant pour occuper la place laissée libre et être ainsi plus lié au noyau. Cette transition est accompagnée par l’émission d’un grain d’énergie « électromagnétique » qui hérite de la différence d’énergie de liaison entre les deux couches. Ces minuscules ondes électromagnétiques sont des photons dont certains – les photons lumineux – sont capables d’impressionner la rétine de l’œil.

L’énergie du photon est égale à la différence d’énergie des deux couches. L’énergie des couches étant caractéristiques de l’atome, celle du photon l’est aussi. La longueur d’onde de ce photon (c’est-à-dire sa couleur dans le cas de la lumière) étant reliée à son énergie, cette longueur d’onde est à son tour propre à l’atome.

La lumière et plus généralement les rayonnements émis sont donc caractéristiques de l’atome et du saut dans l’atome. Quand on analyse cette lumière par un prisme en fonction de la longueur d’onde, on observe une suite de raies, dont chacune correspond à un saut entre couches. Ces raies constituent une empreinte extraordinaire. Elles permettent d’identifier la présence d’hydrogène ou d’autres atomes, dans des planètes ou des étoiles situées à des années lumières.

Les noyaux sont a priori très différents des atomes. Cent mille fois plus petits, ils sont plus complexes. La matière nucléaire est compacte alors que l’espace atomique est essentiellement constitué de vide. Pourtant noyaux et atomes présentent des traits communs.

Quand le noyau se trouve dans un autre état, il dispose d’un supplément d’énergie. Il retourne à l’état normal (celui de repos maximum) et se débarrasse de son énergie d’excitation en émettant un photon d’énergie caractéristique, appelé photon γ ou gamma. Ces photons sont de même nature que les photons et rayons X émis par les atomes, mais leur énergie est beaucoup plus grande : couramment de l’ordre du million d’électronvolts (MeV).

Les états d’énergie de la communauté de nucléons assemblée en noyau sont variés. Tout d’abord, on observe, comme dans l’atome, l’existence de couches. Les énergies de liaison des nucléons du noyau ne peuvent prendre qu’une suite de valeurs imposées correspondant à autant de « couches ».

Par exemple, des configurations avec 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 nucléons d’une espèce confèrent une stabilité plus grande au noyau. Il y a analogie avec la stabilité des atomes de gaz rares dont la couche externe est complète. Ces nombres sont dits « magiques ».

Les noyaux sont également gouvernés par les lois de la mécanique quantique qui prennent le pas sur celles de la mécanique classique à l’échelle microscopique. Le noyau ne peut se retrouver que dans un nombre limité d’états. Ces « états » sont caractérisés en premier lieu par une énergie. L’état que le noyau finit par atteindre quand il est livré à lui-même est celui dont l’énergie est minimum : c’est l’état « fondamental ».

En plus de cette structure en couches, le noyau peut avoir des mouvements collectifs qui correspondent à de nouveaux états. Contrairement à l’atome où l’on peut considérer l’état d’un électron individuel (niveau d’énergie, état de rotation), pour un noyau on ne peut considérer que l’ensemble de ses nucléons.

Ainsi la communauté de nucléons peut entrer en vibration. Les énergies de ces vibrations ne peuvent prendre que des valeurs bien déterminées, en vertu de la mécanique quantique.

Enfin, le noyau n’est pas forcément sphérique, il peut se déformer et subir un mouvement de rotation collectif. Les énergies de ces états de rotation ne peuvent également prendre qu’une série de valeurs déterminées. On dit qu’elles sont quantifiées.

Le prix Nobel de Physique 2018 a été attribué conjointement à Arthur Ashkin pour ses travaux sur les pinces optiques, et Gérard Mourou et Donna Strickland pour leurs avancées sur les impulsions lasers ultracourtes.

Les inventions à l’honneur cette année ont révolutionné la physique des lasers, et permis d’observer des processus incroyablement rapides et de manipuler des objets extrêmement petits. Ces nouveaux instruments de précision ont ouvert des domaines de recherche inexplorés et une multitude d’applications industrielles et médicales.

Arthur Ashkin, des laboratoires Bell à Holmdel, aux États-Unis, a inventé les « pinces optiques », des systèmes qui permettent d’attraper des particules, des virus et autres cellules vivantes, et même des atomes, avec des lasers. Ce nouvel outil a permis de réaliser un vieux rêve de science-fiction : déplacer des objets physiques à l’aide de la pression de radiation de la lumière.

Immédiatement après l’invention du premier laser en 1960, Ashkin a commencé à expérimenter avec ce nouvel instrument . Il s’est rendu compte qu’un laser serait l’outil parfait pour créer des faisceaux de lumière capables de déplacer des particules. Il essaya d’illuminer avec un laser des sphères transparentes de l’ordre du micromètre… et réussit tout de suite à les faire bouger. Mais il remarqua que les sphères étaient poussées vers l’intérieur du faisceau, où la lumière est plus intense. Bien qu’un faisceau laser reste très focalisé, son intensité décline en effet du centre vers le bord du rayon. En conséquence, la pression de radiation exercée sur les particules varie aussi, entraînant un mouvement vers l’axe. Pour maintenir les particules dans la direction du faisceau, Ashkin ajouta une puissante lentille pour focaliser le rayon. Les petites sphères étaient dès lors attirées vers le point où l’intensité lumineuse était la plus forte, et y restaient piégées : la « pince optique » était née.

Ashkin tenta ensuite de capturer des atomes avec sa pince optique. C’est loin d’être facile : une pression de radiation plus intense est nécessaire, et l’agitation thermique a tendance à disperser les atomes. Il fallu attendre la mise au point de méthodes pour ralentir les atomes et les confiner dans un tout petit volume pour parvenir à attraper pour la première fois des atomes avec une pince optique, en 1986.

Ashkin se tourna ensuite – un peu par chance – vers les systèmes biologiques : en 1987, dans ses tentatives de capturer des particules de plus en plus petites, il utilisa des échantillons de virus mosaïque. Après les avoir laissés toute une nuit, il s’aperçut que de grosses particules se déplaçaient dans le faisceau : des bactéries, qui avaient été attrapées dans le piège optique. Cependant, elles avaient été tuées par le laser vert utilisé. À l’aide d’un laser infrarouge, moins puissant, Ashkin réussit alors à capturer des bactéries vivantes.

le physicien s’est alors concentré sur l’étude des bactéries et des cellules vivantes avec les pinces optiques. Il a montré qu’il était même possible d’atteindre des élements à l’intérieur d’une cellule sans détruire sa membrane.

La technique des pinces optiques est maintenant largement utilisée pour étudier la machinerie du vivant. Elle a par exemple permis d’étudier des moteurs moléculaires comme la kinésine, une protéine qui « marche » le long des microtubules (le « squelette » de la cellule).

Gérard Mourou, de l’École Polytechnique, et Donna Strickland, de l’Université de Waterloo, au Canada, ont pour leur part ouvert la voie vers la réalisation des impulsions laser les plus courtes et les plus intenses jamais créées.

La lumière laser est créée par une réaction en chaîne dans laquelle les particules de lumière, les photons, engendrent encore plus de photons, de la même longeur d’onde, jusqu’à former un paquet de lumière cohérente – une impulsion. Depuis l’invention du laser, en 1962, les chercheurs ont essayé de créer des impulsions de plus en plus intenses. Mais au milieu des années 1980, ils avaient atteint une limite : en pratique, il était devenu impossible d’accroître encore l’intensité des impulsions laser brèves sans détruire le dispositif d’amplification.

En 1985, Mourou et Strickland – son étudiante, qui publiait là son premier article scientifique – ont proposé une nouvelle technique, appelée « amplification par impulsions chirurgicales » (chirped pulse amplification, CPA), à la fois simple et élégante : prenez une brève impulsion laser, étirez-là dans le temps, amplifiez-là et comprimez là de nouveau. Allonger l’impulsion réduit sa puissance de crête, ce qui permet de l’amplifier sans endommager le dispositif. L’impulsion est ensuite comprimée dans un temps plus court, ce qui signifie qu’elle contient alors plus de photons dans un même espace : son intensité augmente de façon spectaculaire.

La technique CPA a révolutionné la physique des lasers. Elle est rapidement devenue la norme pour les lasers à haute intensité ultérieurs, et a ouvert la voie à de nombreuses applications en physique, en chimie et en médecine.

Par exemple, des impulsions lasers puissantes et ultra-brèvres (de l’ordre de la femtoseconde (10-15 secondes)), permettent d’éclairer en temps réel les processus entre les atomes et les molécules dans des réactions chimiques. Auparavant, on ne pouvait que comparer l’état précédent et suivant une réaction, sans voir en détail ce qu’il se passait pendant.

Un laser de haute intensité peut aussi changer les propriétés de la matière frappée par les impulsions, où découper avec une grande précision des matériaux et des tissus vivants. Le laser est par exemple devenu incontournable dans les opérations de chirurgie oculaire.

Un champ d’application récent est la physique attoseconde, où des impulsions de moins d’une centaine d’attosecondes (soit 10-16 secondes) permettent de voir et de contrôler le mouvement des électrons autour d’u noyau atomique…